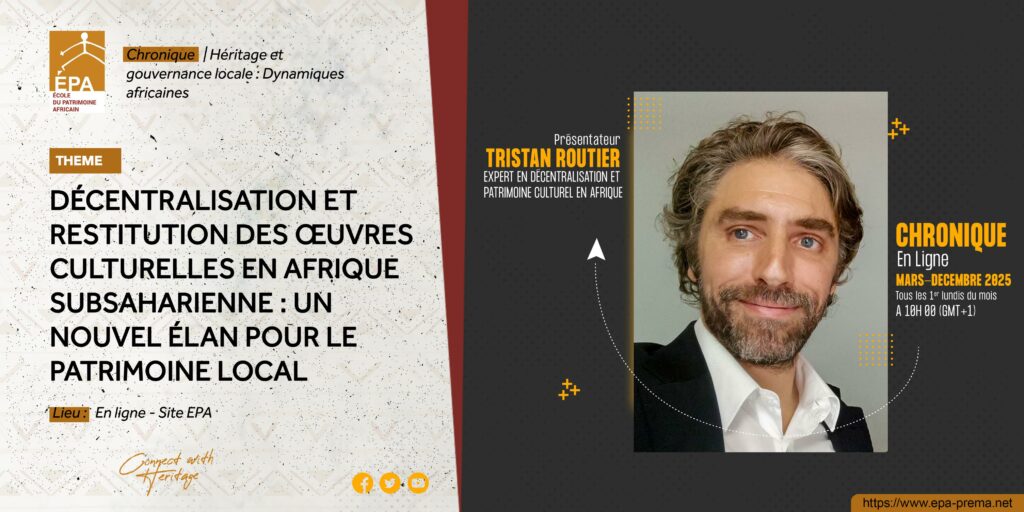

CHRONIQUE | HERITAGE ET GOUVERNANCE LOCALE : DYNAMIQUES AFRICAINES

Par M. Tristan Routier, Expert en décentralisation et patrimoine culturel en Afrique

Décentralisation et restitution des œuvres culturelles en Afrique subsaharienne : un nouvel élan pour le patrimoine local

___

Depuis quelques années, la restitution des œuvres culturelles aux pays d’Afrique subsaharienne suscite un débat d’ampleur mondiale. Ce processus, amorcé dans un contexte de reconnaissance croissante des injustices historiques liées à la colonisation, s’inscrit dans une volonté de réparation des traumatismes du passé. Les revendications des nations africaines pour le retour des artefacts culturels, souvent acquis dans des conditions contestables, reflètent une aspiration profonde à rétablir la dignité et l’identité culturelle des peuples. Ces œuvres, bien plus que de simples objets d’art, incarnent des pans entiers de l’histoire, des traditions et de la spiritualité des communautés auxquelles elles appartiennent.

Loin de se limiter à leur valeur symbolique, les restitutions offrent également des opportunités pour repenser les relations entre patrimoine culturel et développement local. Ces trésors, lorsqu’ils sont réintégrés dans leurs contextes d’origine, peuvent devenir des vecteurs puissants de renforcement identitaire, de dynamisme touristique et de transmission intergénérationnelle. Cependant, cette dynamique repose sur des défis de taille, notamment en termes de préservation des œuvres, d’infrastructures adaptées et de mobilisation des populations locales. La décentralisation des politiques culturelles et la coopération entre acteurs internationaux, nationaux et locaux apparaissent comme des leviers essentiels pour surmonter ces obstacles.

Cet article se propose d’explorer les enjeux multidimensionnels de la restitution et de la décentralisation des œuvres culturelles en Afrique subsaharienne. À travers des exemples concrets tels que le retour des trésors du Dahomey au Bénin, la réintégration du tambour parlant en Côte d’Ivoire, la restitution par le Musée Municipal d’Angoulême d’artefacts Fali et Sao du nord Cameroun ou encore l’initiative innovante de la « Route des Chefferies » également au Cameroun, nous examinerons comment ces démarches participent à une redéfinition des politiques patrimoniales. Il s’agira également d’analyser comment ces initiatives contribuent à renforcer l’autonomie des collectivités locales, tout en stimulant le développement économique et en favorisant une appropriation communautaire du patrimoine restitué.

Enjeux politiques et institutionnels : une coordination à plusieurs niveaux

La restitution des œuvres ne se limite pas à un acte symbolique de réparation. Elle engage des responsabilités multiples pour les États, les collectivités locales et les institutions internationales. Une coordination efficace est essentielle pour garantir que ces biens ne soient pas seulement rendus mais intégrés dans des politiques culturelles durables.

Prenons l’exemple du Bénin, qui a récupéré en novembre 2021 vingt-six œuvres majeures pillées lors de la colonisation. Ces pièces, exposées temporairement à Cotonou, illustrent l’engagement du gouvernement à collaborer avec les institutions locales pour leur mise en valeur. La création du futur Musée des Amazones et des Rois du Dahomey, soutenue par Expertise France et l’AFD, s’inscrit dans une stratégie à long terme de décentralisation des ressources culturelles. Ce projet prévoit un investissement significatif dans la formation des gestionnaires locaux et l’aménagement des infrastructures nécessaires à l’exposition et à la conservation des œuvres.

En Côte d’Ivoire, la restitution du tambour parlant, le « djidji ayôkwé », exposé à Paris, a permis de renforcer les liens entre les autorités nationales et la ville de Grand-Bassam. Cette ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, bénéficie d’un financement conjoint de l’Union européenne et des partenaires locaux. Ce soutien vise à intégrer l’objet dans un parcours muséal dynamique. Le tambour parlant n’est pas seulement un artefact historique : il est un symbole identitaire, utilisé dans des programmes éducatifs pour sensibiliser les jeunes à leur patrimoine.

Cependant, cette restitution soulève des défis majeurs pour les autorités locales, souvent peu préparées à assumer seules la conservation, la valorisation et la sécurisation d’un tel objet. Le retour du « djidji ayôkwé », bien que porté par l’échelon national dans le cadre d’un dialogue diplomatique entre États, impose aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités en matière de médiation culturelle, d’infrastructure muséale et de gouvernance patrimoniale. L’écart entre les ambitions nationales et les capacités locales met en évidence la nécessité d’un accompagnement technique durable et d’un transfert effectif de compétences. Cela suppose une coordination étroite entre les différents niveaux de l’administration publique et les acteurs communautaires, afin que la restitution ne se limite pas à un geste symbolique, mais s’inscrive dans une dynamique territoriale pérenne de réappropriation du patrimoine.

Le Cameroun, quant à lui, se distingue par le projet de la « Route des Chefferies », qui associe une dizaine de chefferies traditionnelles. Cette initiative illustre comment les collectivités locales peuvent collaborer avec des autorités culturelles pour valoriser les patrimoines locaux. Soutenu par des financements internationaux et des partenaires comme l’UNESCO, ce programme a permis la rénovation de plusieurs sites historiques, la mise en place d’expositions itinérantes et l’organisation d’ateliers destinés aux communautés locales. En 2022, ces efforts ont attiré près de 50 000 visiteurs, générant des retombées économiques substantielles pour les régions concernées.

Ces exemples montrent qu’une collaboration efficace entre les différents niveaux de gouvernance est indispensable. Les États jouent un rôle clé dans l’élaboration de cadres législatifs et financiers, tandis que les collectivités locales assurent l’interface avec les communautés et la mise en œuvre concrète des projets. Les institutions internationales, de leur côté, apportent expertise technique et soutien financier. Toutefois, cette coordination nécessite des efforts continus pour éviter les chevauchements de compétences et les conflits d’intérêts.

Les collectivités locales au cœur du processus

La décentralisation des compétences culturelles place les collectivités locales en première ligne de la gestion des objets restitués. Ces acteurs jouent un rôle déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques adaptées aux spécificités locales. Le Cameroun offre un modèle intéressant avec son projet de la « Route des Chefferies ». Ce programme, qui associe 10 chefferies traditionnelles, repose sur la valorisation des patrimoines locaux pour promouvoir le tourisme culturel. À travers des expositions itinérantes et des ateliers, il a déjà permis la rénovation de plusieurs sites historiques, attirant près de 50 000 visiteurs en 2022. Ces chiffres, communiqués par l’association de la Route des Chefferies, illustrent l’impact économique direct de ces initiatives.

Un autre exemple marquant de restitution culturelle concerne la démarche visant à restituer une cinquantaine de pièces archéologiques conservées par le Musée d’Angoulême au Cameroun en 2024. Issues principalement des civilisations Fali et Sao du nord du pays, ces œuvres couvrent une période allant du Ier au XVIIIe siècle. Elles ont été exposées dans le cadre de l’exposition Septentrion : dynamique entre passé et présent, co-organisée par le Musée National du Cameroun et le Musée d’Angoulême, à Yaoundé. Cette démarche, initiée par la directrice du service Politiques muséales et archives municipales comprenant le Musée d’Angoulême, le Musée du papier, les archives municipales d’Angoulême et l’artothèque.

Cet événement s’inscrit pleinement dans la dynamique internationale de restitution amorcée par plusieurs Etats, et illustre l’importance d’une coopération étroite entre institutions muséales françaises et africaines. Il met également en évidence les enjeux de réappropriation culturelle : ces objets, autrefois conservés à des milliers de kilomètres de leur lieu d’origine, sont désormais disponibles pour la recherche locale, l’éducation et la mémoire collective. Cette restitution vise également à permettre aux communautés concernées de renouer avec leur histoire et leurs traditions, et aux musées camerounais d’enrichir significativement leurs collections.

Par ailleurs, cette démarche renforce la réécriture de l’histoire des collections, dans un esprit de transparence et de contextualisation, en prenant en compte les perspectives des communautés d’origine. Elle contribue au développement muséal, à travers l’acquisition d’objets significatifs pour les musées nationaux et régionaux, et participe à une démarche de décolonisation des musées, en remettant en question les pratiques passées et en favorisant une approche plus équitable et inclusive de la gestion du patrimoine.

Dans de nombreux cas, les collectivités locales sont responsables de la sensibilisation des populations. Elles organisent des activités pédagogiques dans les écoles et des événements communautaires pour transmettre la valeur du patrimoine culturel. Par exemple, dans le cadre du projet « Patrimoine culturel et développement local » mis en œuvre par l’AIMF en Afrique de l’Ouest entre 2011 et 2014, des ateliers de sensibilisation ont permis d’impliquer directement les citoyens dans l’identification et la préservation des sites locaux.

Cependant, ces efforts se heurtent à des contraintes importantes. Une étude réalisée dans le cadre de ce même projet révèle que seules 26 % des communes interrogées disposent d’un budget spécifique pour la gestion du patrimoine. Ce manque de ressources financières et techniques limite leur capacité à mettre en œuvre des initiatives ambitieuses.

Pour surmonter ces défis, des collaborations entre les collectivités locales et des partenaires internationaux se sont révélées essentielles. Par exemple, au Bénin, les autorités locales travaillent en partenariat avec des experts internationaux pour établir des inventaires précis et former du personnel qualifié dans la gestion des biens culturels. Des mécanismes similaires ont été mis en place en Côte d’Ivoire et au Cameroun, où l’UNESCO et l’Union européenne apportent un soutien financier et technique crucial.

En renforçant leurs capacités, les collectivités locales peuvent non seulement protéger les œuvres restituées, mais aussi les intégrer dans des stratégies de développement plus larges. Cela inclut la création de musées communautaires, le développement de circuits touristiques et l’organisation d’événements culturels qui attirent les visiteurs tout en générant des revenus pour les communautés.

Renforcer les capacités locales : une priorité

Face à ces défis, les initiatives de formation et de sensibilisation jouent un rôle clé pour doter les collectivités locales des compétences nécessaires. Au Bénin, par exemple, des ateliers régionaux ont permis à des élus et techniciens municipaux de se former aux enjeux de conservation et de valorisation du patrimoine. Ces programmes, financés par l’Union européenne et Expertise France, incluent des modules théoriques sur la gestion patrimoniale et des exercices pratiques, comme l’élaboration d’inventaires locaux et la planification d’expositions. Toujours au Bénin, plusieurs actions ont été menées avec l’Institut National du Patrimoine de France et des experts béninois afin de croiser les expertises et constituer des socles de coopération technique.

En Côte d’Ivoire, des initiatives similaires ont vu le jour grâce à des partenariats avec l’UNESCO et l’AIMF. Des sessions de formation ciblées ont été organisées pour les gestionnaires de sites culturels à Grand-Bassam, leur fournissant des outils pour intégrer efficacement les œuvres restituées dans des parcours muséaux interactifs. Ces formations incluent également des aspects de communication, afin de mieux sensibiliser les communautés locales à l’importance de leur patrimoine.

Le Cameroun, avec le projet de la Route des Chefferies, met l’accent sur le renforcement des capacités des chefferies traditionnelles mais aussi des personnes en charge des collections. Des ateliers collaboratifs permettent de développer des compétences en conservation préventive, en restauration et en gestion de projets culturels. Ces efforts ont conduit à la création de centres d’interprétation culturelle, offrant des espaces éducatifs pour les visiteurs tout en impliquant les populations locales dans la préservation active de leur patrimoine.

Une autre approche innovante consiste à intégrer les outils numériques dans la gestion patrimoniale. Par exemple, des plateformes en ligne ont été développées pour inventorier les biens culturels, partager des ressources pédagogiques et faciliter les échanges entre collectivités locales. Ces outils permettent également de mieux documenter les œuvres restituées et d’assurer leur suivi à long terme.

Ces initiatives montrent que le renforcement des capacités locales n’est pas seulement une réponse aux défis techniques, mais aussi une manière de créer un sentiment d’appropriation et de fierté collective. En soutenant les acteurs locaux, les partenaires internationaux et nationaux contribuent à établir des bases solides pour une gestion durable et inclusive des patrimoines culturels.

Perspectives et défis

Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent et nécessitent une attention soutenue. Tout d’abord, il est crucial d’assurer la durabilité des infrastructures de conservation. Nombre de sites culturels manquent encore d’équipements adaptés pour préserver les œuvres dans des conditions optimales, ce qui pourrait compromettre leur intégrité à long terme.

De plus, l’instabilité politique dans certaines régions d’Afrique subsaharienne pose un autre défi majeur. Les conflits armés et les crises sociales peuvent mettre en péril les initiatives de restitution et de gestion du patrimoine. Par exemple, des musées régionaux ont été endommagés ou pillés lors de troubles, soulignant l’importance de sécuriser les sites et les collections.

Un autre enjeu est le financement à long terme. Bien que des partenaires internationaux tels que l’UNESCO et l’Union européenne apportent un soutien initial, la pérennité de ces projets repose souvent sur la capacité des collectivités locales à mobiliser des ressources propres. Cela passe par la mise en place de mécanismes de financement innovants, comme le tourisme culturel ou les partenariats public-privé.

En outre, la sensibilisation des populations reste un défi important. Malgré les progrès réalisés, une partie de la population reste parfois indifférente ou peu informée sur la valeur de leur patrimoine. Il est donc essentiel de renforcer les campagnes éducatives et de promouvoir une culture de préservation auprès des jeunes générations.

Enfin, la coordination entre les différents acteurs – États, collectivités locales, institutions internationales et communautés – doit être améliorée. Les chevauchements de responsabilités et le manque de communication peuvent entraîner des inefficacités dans la gestion des projets. La mise en place de cadres institutionnels clairs et de plateformes de dialogue pourrait aider à surmonter ces obstacles.

Malgré ces défis, la restitution des œuvres culturelles représente une opportunité unique pour l’Afrique subsaharienne. Elle permet non seulement de rétablir une partie de l’histoire, mais aussi de stimuler le développement local et de renforcer les identités culturelles. À condition d’être soutenue par des politiques cohérentes et une collaboration internationale durable, cette dynamique pourrait transformer le patrimoine en un véritable moteur de croissance et de résilience pour les générations futures.

Conclusion

En conclusion, la restitution des œuvres culturelles en Afrique subsaharienne ne se limite pas à un geste symbolique de réparation historique : elle incarne une opportunité majeure pour repenser la gestion du patrimoine en tant que moteur du développement local, de la cohésion sociale et de l’affirmation identitaire. À travers des exemples emblématiques comme la restitution des trésors du Dahomey au Bénin, du tambour parlant en Côte d’Ivoire ou encore le projet de la « Route des Chefferies » au Cameroun, il apparaît clairement que la valorisation des œuvres restituées repose sur une approche multidimensionnelle, mêlant politique culturelle, dynamisme économique et engagement communautaire.

Cependant, ce processus soulève des défis de taille. Tout d’abord, la pérennité des projets dépend largement de la capacité des collectivités locales à mobiliser des ressources, à entretenir des infrastructures adéquates et à assurer une préservation optimale des œuvres. Les exemples évoqués montrent que le soutien de partenaires internationaux, tels que l’UNESCO ou l’Union européenne, est crucial pour poser les bases, mais il est tout aussi vital de développer des mécanismes d’autonomie financière, notamment par le biais du tourisme culturel ou des partenariats public-privé. La décentralisation des compétences culturelles doit donc être accompagnée d’un renforcement significatif des capacités locales, tant au niveau technique qu’organisationnel.

Par ailleurs, l’instabilité politique et les conflits dans certaines régions demeurent un frein important à la mise en œuvre de ces initiatives. La sécurisation des œuvres, des sites et des infrastructures, ainsi que la préservation de leur intégrité face aux menaces, nécessitent une vigilance accrue et une coopération internationale soutenue.

Un autre enjeu majeur réside dans la sensibilisation des populations locales à la valeur inestimable de leur patrimoine. La restitution des œuvres ne sera pleinement bénéfique que si elle s’accompagne d’un effort continu pour intégrer ce patrimoine dans la vie quotidienne des communautés, notamment par des actions éducatives, des événements culturels et la participation active des citoyens à la gestion des biens restitués. La jeunesse, en particulier, doit être mobilisée pour devenir le relais de cette préservation, en prenant conscience de l’importance de ce legs historique pour leur identité et leur avenir.

Enfin, une meilleure coordination entre les différents acteurs – États, collectivités locales, institutions internationales, communautés et experts – est essentielle pour garantir l’efficacité et la durabilité des projets. Le partage des responsabilités et la mise en place de plateformes de dialogue pourraient réduire les inefficacités et les chevauchements dans la gestion des initiatives, tout en renforçant leur impact.

Ainsi, la restitution des œuvres culturelles en Afrique subsaharienne représente bien plus qu’un retour au passé : elle constitue une chance unique de redéfinir les relations entre patrimoine et développement. En transformant ces trésors culturels en leviers de croissance économique, d’émancipation sociale et de reconnaissance identitaire, les pays africains peuvent poser les jalons d’une dynamique nouvelle où leur riche héritage devient une ressource stratégique pour bâtir un avenir résilient et prospère. Cette ambition, bien que complexe, est réalisable à condition de s’appuyer sur des politiques cohérentes, inclusives et visionnaires, soutenues par une collaboration internationale durable.

Image 1 : Le djidji ayôkwé, ou tambour parleur Côte d’Ivoire

Image 2 : Poupée de fécondité ou de fiançailles en bois et en perle de verre d’origine Fali Musée Angoulême

Image 3 : Mission conjointe entre des experts de l’INP et des experts béninois