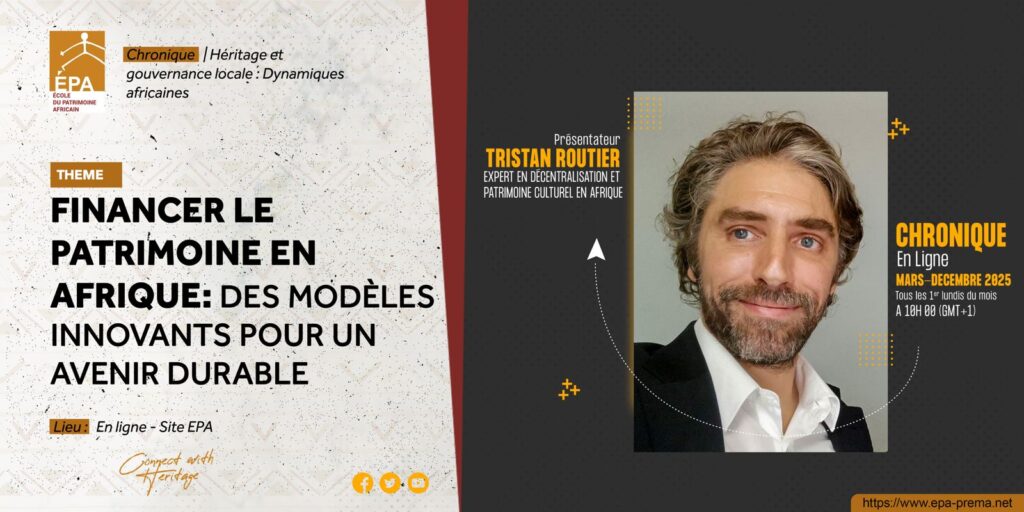

CHRONIQUE | HERITAGE ET GOUVERNANCE LOCALE : DYNAMIQUES AFRICAINES

Par M. Tristan Routier, Expert en décentralisation et patrimoine culturel en Afrique

Financer le patrimoine en Afrique : des modèles innovants pour un avenir durable

___

La richesse du patrimoine culturel et historique africain est incontestable. Des anciens royaumes d’Abomey aux églises rupestres de Lalibela, en passant par les paysages sacrés des Tsodilo Hills au Botswana, le continent regorge de sites qui témoignent de sa diversité et de son histoire. Ce patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, est bien plus qu’un simple héritage. Il représente une ressource essentielle pour le développement économique et social des communautés locales.

Cependant, ce trésor collectif est confronté à des menaces multiples : urbanisation rapide, changements climatiques, conflits armés et désintérêt croissant des jeunes générations. Selon une étude de l’UNESCO, près de 40 % des sites du patrimoine africain sont en danger faute de moyens de conservation adéquats. En parallèle, les ressources publiques destinées à la préservation du patrimoine sont souvent insuffisantes. Une enquête réalisée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest révèle que seules 26 % des collectivités disposent d’un budget spécifique pour la gestion du patrimoine.

Le manque de ressources financières met à mal non seulement la conservation du patrimoine, mais également son potentiel en tant que moteur de développement. Pourtant, des solutions existent. En Afrique comme ailleurs, des collectivités locales innovent pour mobiliser des fonds à travers des modèles alternatifs, combinant taxes locales, partenariats public-privés (PPP) et financement communautaire. Ces approches permettent non seulement de répondre aux besoins urgents de préservation, mais aussi de valoriser le patrimoine en tant que levier économique durable.

Cet article propose d’explorer une hypothèse clé : l’avenir du patrimoine africain réside dans une approche combinant innovation financière, mobilisation communautaire et partenariats stratégiques. En examinant des initiatives concrètes sur le continent, nous nous interrogerons sur la capacité des collectivités locales et des acteurs privés à développer des solutions durables face à des contraintes budgétaires croissantes. L’objectif est de démontrer que la préservation du patrimoine peut être non seulement une responsabilité culturelle, mais aussi une opportunité économique et sociale majeure pour l’Afrique et ses collectivités locales.

Des défis complexes pour les collectivités locales

Le financement du patrimoine en Afrique est un véritable casse-tête pour les collectivités locales, qui doivent jongler entre leurs responsabilités croissantes et des moyens limités. Plusieurs facteurs expliquent cette situation.

Les collectivités locales disposent souvent de budgets restreints, en partie à cause de la faiblesse des revenus fiscaux locaux. Dans de nombreux pays africains, les impôts locaux représentent moins de 10 % des recettes publiques totales, laissant peu de marge de manœuvre pour investir dans des initiatives patrimoniales. Selon une étude menée par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), près de 75 % des municipalités déclarent que le financement du patrimoine est une priorité, mais qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour agir.

Malgré les progrès en matière de décentralisation dans plusieurs pays, les collectivités locales ne disposent pas toujours des compétences légales et techniques nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine. Par exemple, dans des pays comme le Mali ou la Mauritanie, la coordination entre les administrations centrales et locales reste faible, rendant difficile la mise en place de politiques patrimoniales cohérentes.

Près de la moitié des communes africaines ne disposent pas d’inventaires actualisés de leur patrimoine. Cette absence d’outils complique l’évaluation des besoins et la planification des interventions. Par ailleurs, seules 25 % des communes interrogées dans une étude régionale ont indiqué disposer de règlements d’urbanisme spécifiques pour protéger leur patrimoine.

Les transformations environnementales, telles que l’érosion côtière, les inondations et la désertification, menacent directement plusieurs sites patrimoniaux. Par exemple, à Saint-Louis du Sénégal, les effets de la montée des eaux ont nécessité des travaux de restauration urgents estimés à 24 millions de dollars. Pourtant, seules quelques municipalités peuvent accéder à des financements suffisants pour faire face à ces défis.

Enfin, le manque de sensibilisation des populations au rôle du patrimoine comme levier de développement limite leur engagement dans sa préservation. Beaucoup considèrent encore le patrimoine comme un luxe ou une question secondaire par rapport aux besoins prioritaires tels que la santé, l’éducation et l’accès à l’eau.

Malgré ces obstacles, certaines collectivités ont su innover et mobiliser des ressources à travers différents mécanismes.

Explorer des modèles de financement innovants

Face aux limitations des financements publics traditionnels, les collectivités locales explorent des approches alternatives qui leur permettent de diversifier leurs sources de revenus tout en impliquant différents acteurs. Voici trois modèles prometteurs.

Une des solutions les plus simples et les plus efficaces est l’introduction de taxes locales spécifiquement destinées au financement du patrimoine. Par exemple, à Lamu, au Kenya, les autorités locales ont instauré une taxe touristique appliquée aux visiteurs. Ce mécanisme génère environ 1,2 million de dollars par an, directement réinvestis dans la conservation de l’architecture swahilie et la promotion culturelle du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

D’autres exemples incluent des taxes sur les billets d’entrée aux sites historiques ou des prélèvements sur les activités commerciales liées au tourisme. Cependant, l’efficacité de ces taxes dépend largement de leur acceptabilité sociale et de leur gestion transparente.

Le financement participatif offre une alternative novatrice pour mobiliser des ressources. En Éthiopie, les campagnes de crowdfunding ont été cruciales pour financer la restauration des églises rupestres de Lalibela. En 2022, une initiative de ce type a permis de récolter près de 500 000 dollars, impliquant à la fois la diaspora éthiopienne et des partenaires internationaux.

Au Ghana, le quartier historique de Jamestown, à Accra, a également mobilisé des fonds grâce à des festivals culturels annuels. Ces événements attirent des milliers de visiteurs et génèrent des revenus réinvestis dans la réhabilitation des infrastructures patrimoniales et la création de programmes éducatifs pour les jeunes.

Les PPP permettent aux collectivités locales de partager les coûts et les risques avec des acteurs privés. À Lagos, au Nigeria, le programme Lagos Creative Enterprise Initiative (LCEI) a permis de mobiliser plus de 2 millions de dollars pour soutenir les industries culturelles locales et restaurer des sites patrimoniaux. Cette initiative combine des subventions publiques, des investissements privés et des incitations fiscales pour les entreprises partenaires.

Un autre exemple notable est celui de Zanzibar, en Tanzanie, où la restauration de la vieille ville de Stone Town repose sur des PPP impliquant des fonds publics et des contributions d’organisations internationales. Ces efforts ont permis d’augmenter les revenus touristiques de 30 % et de réhabiliter plusieurs bâtiments historiques tout en créant de nouveaux emplois pour les habitants.

Ces modèles innovants démontrent que, malgré les obstacles, il est possible de concevoir des stratégies adaptées pour financer efficacement le patrimoine culturel en Afrique.

Des exemples diversifiés à travers le continent

Des exemples diversifiés à travers le continent montrent comment les initiatives de préservation du patrimoine prennent des formes variées et adaptées à chaque région.

Ainsi, en Afrique de l’Ouest, on observe des efforts marqués pour restaurer le passé en vue de bâtir l’avenir. En Côte d’Ivoire, le quartier historique de Grand-Bassam, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été réhabilité grâce à un partenariat entre les autorités locales et l’Union européenne. Près de 5 millions d’euros ont été investis pour restaurer les infrastructures et promouvoir le tourisme culturel. De même, au Bénin, les palais royaux d’Abomey ont bénéficié d’un financement mixte combinant des fonds publics, des dons d’ONG et des contributions internationales, avec un budget total de 1,5 million d’euros pour leur réhabilitation.

En Afrique australe et orientale, des approches innovantes permettent de préserver des sites exceptionnels tout en favorisant le développement local. Au Botswana, les Tsodilo Hills, un site inscrit au patrimoine mondial, bénéficient d’un modèle de gestion communautaire. Les revenus touristiques, estimés à 200 000 dollars par an, sont réinvestis dans la préservation du site tout en soutenant les activités économiques locales. En Tanzanie, le tourisme patrimonial représente près de 40 % des revenus touristiques totaux, renforçant l’importance de la conservation des sites historiques de Zanzibar, notamment la célèbre Stone Town.

Enfin, en Afrique de l’Est, des initiatives permettent de concilier traditions et modernité pour préserver des sites historiques. En Éthiopie, outre Lalibela, des initiatives similaires ont été mises en place à Gondar, où les châteaux historiques ont été restaurés grâce à une combinaison de financements publics et privés. Ces efforts ont permis de multiplier par deux la fréquentation touristique entre 2015 et 2020, générant des revenus supplémentaires pour les collectivités locales.

Ces exemples montrent que, malgré les défis, il est possible de développer des stratégies adaptées à chaque contexte pour protéger et valoriser le patrimoine en Afrique.

Vers une stratégie intégrée pour le financement du patrimoine

Pour garantir la durabilité des efforts de conservation, une stratégie intégrée s’impose.

L’expérience montre qu’aucun modèle unique ne peut répondre à tous les besoins. Il est essentiel d’associer différents mécanismes, comme les taxes locales, les subventions publiques, le crowdfunding et les PPP. En combinant ces approches, les collectivités peuvent réduire leur dépendance à une seule source de revenus et améliorer leur capacité à répondre aux urgences.

La formation des responsables locaux est cruciale pour maximiser l’impact des projets de conservation. Des programmes spécialisés, comme ceux soutenus par l’UNESCO, peuvent aider les collectivités à mieux gérer leurs ressources, élaborer des inventaires patrimoniaux et mettre en place des stratégies de financement adaptées.

Il est nécessaire d’inclure la préservation du patrimoine dans les plans d’aménagement urbain et les politiques de développement à long terme. Cela garantit que la conservation patrimoniale ne soit pas perçue comme un projet isolé, mais comme une composante essentielle du développement durable.

Le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre collectivités locales, à l’échelle régionale et internationale, peut jouer un rôle déterminant dans le succès des initiatives patrimoniales. Des plateformes telles que l’AIMF ou le réseau Africités offrent des opportunités pour renforcer cette collaboration.

Enfin, impliquer les communautés locales est essentiel. Des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs peuvent aider à créer un sentiment d’appartenance et à mobiliser des soutiens pour la préservation du patrimoine.

Cette stratégie intégrée contribuerait à transformer le patrimoine africain en un véritable moteur de développement durable, tout en garantissant sa conservation pour les générations futures.

Conclusion

Le patrimoine culturel et historique africain, riche et diversifié, constitue bien plus qu’un héritage : il est un moteur potentiel de développement économique, social et culturel pour le continent. Cependant, cet atout est menacé par des défis multidimensionnels : contraintes budgétaires des collectivités locales, faible coordination institutionnelle, transformations environnementales et désintérêt croissant des populations locales. L’article a posé une question fondamentale : comment financer efficacement le patrimoine africain tout en répondant aux besoins immédiats des collectivités et aux attentes des générations futures ?

Les réponses explorées à travers cet article montrent que des modèles innovants, tels que les taxes locales dédiées, le financement participatif ou les partenariats public-privé, peuvent offrir des solutions viables. Ces exemples, tirés de divers contextes africains, démontrent qu’il est possible de protéger ce patrimoine tout en en tirant des bénéfices concrets pour les communautés locales. L’approche intégrée proposée – associant innovation financière, mobilisation communautaire et partenariats stratégiques – offre une vision prometteuse pour un avenir durable.

Ces pistes, bien qu’encourageantes, soulèvent de nombreuses interrogations. Une des questions essentielles est celle de la généralisation des modèles innovants à l’échelle continentale. Les initiatives locales, même prometteuses, nécessitent des adaptations aux contextes culturels, économiques et sociaux propres à chaque pays africain. L’instauration d’un cadre favorisant le partage des bonnes pratiques, soutenu par des organismes comme l’Union africaine ou l’UNESCO, pourrait-elle accélérer cette transition ?

Par ailleurs, se pose la question du rôle des jeunes générations, alors même que leur désintérêt pour le patrimoine est identifié comme un défi majeur. Comment favoriser leur engagement et leur sensibilisation ? Les outils technologiques, tels que la réalité augmentée ou les plateformes numériques interactives, pourraient-ils contribuer à recréer un lien avec cet héritage culturel et à trouver des solutions de financement ?

La transparence et l’équité dans la gestion des ressources financières constituent également un enjeu crucial. Face aux risques de corruption ou de mauvaise gestion, quels dispositifs de gouvernance pourraient être mis en place pour assurer une administration inclusive et efficace des fonds mobilisés ?

Enfin, il est impératif de réfléchir à l’intégration du patrimoine dans les priorités nationales et internationales. Trop souvent perçue comme secondaire, la préservation du patrimoine pourrait-elle être pleinement intégrée dans les politiques publiques et inscrite au même rang que les objectifs de développement durable, à l’instar de l’éducation ou de la santé ? Certes, de nombreuses collectivités territoriales inscrivent désormais la question patrimoniale dans leurs documents de planification, mais cette reconnaissance formelle ne garantit pas pour autant la disponibilité effective des financements nécessaires à sa mise en œuvre.

Le chemin à parcourir pour faire du patrimoine africain un moteur de développement durable est exigeant mais porteur d’espoir. Il exige une coopération renforcée entre les gouvernements, les collectivités locales, les acteurs privés et la société civile. En intégrant la préservation du patrimoine dans des stratégies globales de développement, il est possible de bâtir un avenir où la richesse culturelle de l’Afrique sera non seulement protégée, mais également valorisée comme une ressource essentielle.

L’avenir du patrimoine africain dépend donc de notre capacité collective à innover, à éduquer et à collaborer. Ce n’est qu’en plaçant le patrimoine au cœur du développement que l’on pourra relever ce défi, tout en honorant l’histoire du continent et en bâtissant un avenir plus inclusif et durable.

Image 1 : Photographie du célèbre édifice monolithique de Bete Giyorgis à Lalibela, avec des fidèles en tenue traditionnelle – Ethiopie

Image 2 : Photographie en gros plan de peintures rupestres San sur les collines de Tsodilo – Botswana

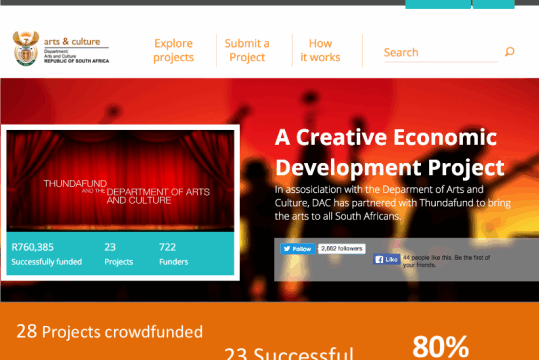

Image 3 : Creative Crowdfunding Economy Development Project (CCEDP), a crowdfunding platform for entrepreneurs and innovative individuals – South Africa