CHRONIQUE | HERITAGE ET GOUVERNANCE LOCALE : DYNAMIQUES AFRICAINES

Par M. Tristan Routier, Expert en décentralisation et patrimoine culturel en Afrique

Les impacts de la décentralisation sur l’éducation au patrimoine culturel

___

Depuis les années 1990, de nombreux pays africains ont adopté des politiques de décentralisation visant à transférer certaines compétences de l’État central vers les collectivités locales. Ce processus, perçu comme une réponse aux défis de gouvernance, touche des secteurs clés tels que l’éducation et la culture. En redonnant aux collectivités territoriales un pouvoir de décision sur les questions éducatives, la décentralisation a permis de mieux intégrer les spécificités locales dans les programmes scolaires. Dans le domaine culturel, elle favorise la valorisation des savoirs locaux et la préservation du patrimoine, tout en renforçant les identités communautaires.

Cependant, la mise en œuvre de cette approche soulève de nombreuses interrogations. Si la proximité entre les décideurs locaux et les communautés favorise une meilleure prise en compte des besoins éducatifs et culturels, elle pose aussi la question des ressources disponibles et de la capacité des collectivités à assumer ces nouvelles responsabilités. Quels sont les impacts réels de la décentralisation sur l’éducation au patrimoine culturel ? Comment les collectivités locales peuvent-elles sensibiliser les jeunes à leur histoire tout en conciliant tradition et modernité ? Quelles initiatives concrètes permettent de renforcer la transmission intergénérationnelle des savoirs ?

Cet article propose une exploration de ces problématiques en s’appuyant sur des exemples concrets. Dans un premier temps, nous analyserons comment la décentralisation transforme l’éducation au patrimoine culturel, notamment à travers des programmes éducatifs adaptés. Ensuite, nous examinerons le rôle essentiel joué par les écoles et musées locaux en tant qu’outils de transmission intergénérationnelle. Enfin, nous mettrons en lumière les retombées économiques et sociales de ces initiatives, démontrant que la préservation du patrimoine culturel est aussi un moteur de développement local.

La décentralisation : une nouvelle approche pour l’éducation au patrimoine

La décentralisation marque un tournant significatif dans l’organisation des systèmes éducatifs et culturels en Afrique. En transférant des responsabilités de l’État central aux collectivités locales, ce processus offre aux communautés la possibilité de mieux contextualiser l’éducation et de répondre directement aux besoins spécifiques de leur population. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté de démocratiser l’accès à la culture et à l’éducation tout en valorisant le patrimoine local.

L’un des apports majeurs de la décentralisation est la contextualisation des programmes éducatifs. Les collectivités locales disposent désormais de la liberté d’intégrer des spécificités régionales et culturelles dans les contenus enseignés. Au Sénégal, par exemple, les programmes régionaux incluent l’utilisation des langues nationales dès les premières années d’enseignement, facilitant ainsi l’apprentissage tout en valorisant les identités culturelles. Cette approche, combinée à l’introduction de savoirs locaux tels que les traditions artisanales ou historiques, enrichit considérablement l’expérience éducative des élèves.

La décentralisation permet également aux collectivités locales de concevoir des projets éducatifs novateurs adaptés à leur contexte. À Abomey, au Bénin, un partenariat entre les écoles et les musées locaux a abouti à la création d’une mallette pédagogique sur les palais royaux, permettant aux jeunes de se réapproprier leur histoire tout en dynamisant la fréquentation des sites culturels. Ce type d’initiative est le fruit de la proximité entre les décideurs locaux et les besoins exprimés par les communautés.

Malgré ses avantages, la décentralisation de l’éducation au patrimoine culturel rencontre des obstacles, notamment le manque de moyens financiers et techniques des collectivités locales. Si les compétences transférées incluent la gestion des écoles et des infrastructures éducatives, leur mise en œuvre nécessite des ressources souvent insuffisantes. Selon une enquête menée auprès des collectivités locales en 2005, 74 % des répondants considèrent l’état de conservation du patrimoine comme préoccupant, et 79 % estiment que celui-ci est menacé sans une intervention forte[1].

En outre, l’implication des populations locales est essentielle. La sensibilisation des communautés, notamment des jeunes, aux enjeux du patrimoine culturel est un préalable indispensable pour garantir la pérennité des initiatives éducatives. À Ségou, au Mali, la création d’une banque de matériaux pour la restauration des maisons traditionnelles en terre a non seulement permis de préserver l’architecture locale mais aussi d’impliquer activement les habitants dans la sauvegarde de leur patrimoine.

[1] CRAterre-ENSAG / Convention France-UNESCO. (2006). Patrimoine culturel et développement local. Guide à l’attention des collectivités locales africaines, p. 46.

Les écoles et musées locaux jouent un rôle central dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel. Ces institutions permettent de créer des ponts entre les générations en rendant accessible le patrimoine local tout en favorisant l’apprentissage actif.

Les musées communautaires, en particulier, offrent un cadre idéal pour transmettre des savoirs ancestraux. Par exemple, le système des banques culturelles, développé au Mali ou les cases patrimoniales au Cameroun, combine préservation et valorisation économique. Ces musées locaux permettent de conserver des biens mobiliers tout en octroyant des microcrédits aux familles propriétaires. Cette approche favorise la valorisation culturelle et stimule l’économie locale en soutenant les activités génératrices de revenus.

À Porto-Novo, au Bénin, la Maison du patrimoine a lancé en 2009 un programme d’inventaire des savoir-faire liés à la construction afro-brésilienne. Cette initiative a abouti à la création de chantiers-écoles, permettant aux jeunes d’apprendre des techniques traditionnelles tout en participant à la préservation de bâtiments historiques. De même, à Grand-Popo, en 2004 et 2005, la Villa Karo a accueilli des élèves pour des activités éducatives liées au patrimoine local : contes, théâtre, chants et danses inspirés des traditions locales. En un an, ce programme a touché 143 élèves, enrichissant non seulement leur connaissance du patrimoine, mais aussi les collections du musée local.

Défis de durabilité

Malgré ces succès, la durabilité des musées et des initiatives éducatives demeure un défi. Les collectivités locales doivent faire face à des contraintes budgétaires importantes qui limitent leur capacité à étendre ces programmes. Toutefois, en développant des partenariats avec des organisations nationales et internationales, ainsi qu’en impliquant davantage les communautés locales, il est possible d’assurer la pérennité de ces actions.

Si les pays d’Afrique francophone offrent des modèles inspirants de décentralisation de l’éducation au patrimoine, les dynamiques observées dans les régions anglophones et australes du continent révèlent une diversité d’approches tout aussi riche. Ces initiatives, souvent portées par une collaboration étroite entre les gouvernements, la société civile et les institutions culturelles locales, témoignent d’une volonté commune d’ancrer le patrimoine au cœur des stratégies éducatives et du développement local.

L’Ouganda se distingue par une approche particulièrement structurée et intégrée, pilotée par la Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU), une organisation non gouvernementale devenue un acteur central de la politique patrimoniale du pays. En réponse à une déconnexion croissante des jeunes de leur héritage culturel, la CCFU a initié dès 2011 un ambitieux Programme d’Éducation au Patrimoine (HEP). Ce programme s’est déployé sur plusieurs fronts, illustrant une vision à long terme de la transmission culturelle[1].

Au niveau local, l’initiative a favorisé la création de clubs patrimoniaux dans 175 écoles secondaires réparties sur 30 districts. Pour soutenir ces clubs, la CCFU a développé une boîte à outils pédagogique complète, dont la troisième édition date de 2019, et organise des concours annuels pour stimuler la créativité des jeunes. L’impact de cette action locale a été renforcé par un plaidoyer réussi auprès des instances nationales. En collaboration avec le Centre national de développement des programmes, la CCFU a obtenu l’intégration d’un sujet officiel et examinable sur la « Culture et l’Ethnicité en Afrique de l’Est » dans le curriculum secondaire national en 2017. L’action de la fondation s’est étendue à l’enseignement supérieur, avec l’appui à la création d’une licence en Études du Patrimoine Culturel dans trois universités ougandaises, et le soutien à l’Association des Musées Communautaires d’Ouganda (UCOMA) pour faire de ces institutions de véritables centres d’éducation patrimoniale de proximité.

Au Zimbabwe, les Musées et Monuments Nationaux du Zimbabwe (NMMZ) jouent un rôle de premier plan dans la diffusion de l’éducation patrimoniale. Leur stratégie repose sur une double approche : des programmes menés au sein des musées (visites guidées, conférences) et des actions de proximité. Parmi celles-ci, les expositions itinérantes dans les écoles et le programme « Adopte un site », qui vise à impliquer les communautés rurales dans la protection de leur patrimoine local, sont particulièrement notables. Cette démarche est consolidée par des partenariats solides avec le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture[2]. Plus récemment, le Zimbabwe s’est engagé avec la Namibie dans un projet soutenu par l’UNESCO pour intégrer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l’éducation de base, en privilégiant une approche communautaire[3].

En Afrique du Sud, le Heritage Education Schools Outreach Programme (HESOP), piloté par le Département de l’Éducation de Base en partenariat avec le National Heritage Council, illustre une initiative d’envergure nationale. Depuis plus de dix ans, ce programme invite des élèves de la 8ème à la 10ème année de toutes les provinces à participer à un camp patrimonial d’une semaine. À travers des excursions, des recherches et des présentations, le programme vise à exposer concrètement les jeunes à la richesse de leur identité sud-africaine. L’édition 2019, par exemple, a rassemblé des élèves de neuf écoles provinciales et s’est concentrée sur des thèmes aussi variés que le rôle des arts dans la lutte contre la pauvreté et la préservation du patrimoine immatériel face à la mondialisation[4].

Au Ghana et au Nigeria, on observe une effervescence d’initiatives portées tant par des acteurs communautaires que par les nouvelles politiques gouvernementales. Au Ghana, des programmes comme celui de la Fondation Olinga, qui a touché plus de 22 000 étudiants en zones rurales, mettent l’accent sur l’utilisation des dialectes locaux et des valeurs morales dans

[1] UNESCO. (s.d.). Integrating Heritage Education in Ugandan Schools. Intangible Cultural Heritage.

[2] National Museums & Monuments of Zimbabwe. (s.d.). Educational Programs.

[3] UNESCO. (s.d.). Safeguarding intangible cultural heritage in basic education in Namibia and Zimbabwe

[4] Department of Basic Education, Republic of South Africa. (2019). Promoting heritage education in schools whilst celebrating 25 Years of Freedom and Democracy

l’éducation. Cette approche, connue sous le nom de programme « Éclairer les cœurs », vise à promouvoir l’alphabétisation en s’appuyant sur les ressources linguistiques et culturelles locales, démontrant ainsi comment les initiatives communautaires peuvent transformer l’éducation patrimoniale.

Au Nigeria, le Ministère fédéral des Arts, de la Culture et de l’Économie créative (FMACCE) a récemment intensifié ses efforts pour la préservation et la promotion du patrimoine, notamment à travers des initiatives de sensibilisation des populations locales et un renforcement des industries culturelles avec le soutien de l’UNESCO et de l’Union Européenne[1]. Cette stratégie nationale vise à développer le secteur créatif tout en préservant le patrimoine dans un environnement numérique, illustrant une approche moderne de la décentralisation culturelle.

Ces initiatives révèlent des stratégies diversifiées mais complémentaires. Alors que l’Ouganda privilégie une intégration systémique de l’éducation au patrimoine à tous les niveaux du système éducatif, le Zimbabwe mise sur l’implication directe des communautés rurales dans la protection des sites patrimoniaux locaux. L’Afrique du Sud, quant à elle, développe une approche d’immersion pratique permettant aux jeunes de découvrir leur identité nationale à travers des expériences concrètes sur le terrain.

Ces exemples, loin d’être exhaustifs, démontrent que la décentralisation de l’éducation au patrimoine en Afrique est un champ d’innovation dynamique. Qu’elles soient le fruit d’initiatives gouvernementales, d’actions de la société civile ou de partenariats public-privé, ces approches contribuent à faire du patrimoine un levier de cohésion sociale, de développement économique et de fierté citoyenne pour les générations futures.

Des impacts économiques et sociaux majeurs

La décentralisation de l’éducation au patrimoine culturel en Afrique ne se limite pas à la transmission des savoirs ; elle engendre également des retombées économiques et sociales significatives pour les communautés locales.

En transférant la gestion du patrimoine aux collectivités locales, la décentralisation favorise la création d’emplois directs et indirects. Les projets de restauration et de valorisation des sites culturels nécessitent l’embauche d’artisans, de guides touristiques et de conservateurs. Au Bénin, par exemple, le développement de musées locaux et l’organisation d’événements culturels ont stimulé l’économie locale en générant des opportunités d’emploi et en attirant des visiteurs nationaux et internationaux. La promotion du patrimoine culturel local encourage aussi le développement de petites entreprises artisanales, diversifiant les sources de revenus des communautés. Les marchés artisanaux et les festivals culturels offrent des plateformes pour la vente de produits locaux, renforçant l’économie de proximité.

La gestion locale du patrimoine culturel permet aux communautés de se réapproprier leur histoire et leurs traditions, renforçant ainsi le tissu social. L’intégration des langues nationales dans l’enseignement, comme au Sénégal, favorise une meilleure compréhension et appréciation des cultures locales. La participation communautaire à la préservation du patrimoine crée également un sentiment d’appartenance et de fierté, essentiel pour la cohésion sociale. Les

[1] UNESCO. (2025, 18 février). UNESCO strengthens the Nigerian cultural industries in the digital environment.

projets collaboratifs, tels que les chantiers-écoles, impliquent différentes générations et renforcent les liens intergénérationnels.

Conclusion

La décentralisation marque une étape cruciale dans la gestion de l’éducation au patrimoine culturel en Afrique. En rapprochant les décisions des réalités locales, elle offre aux collectivités territoriales la capacité de mieux répondre aux spécificités culturelles et éducatives de leurs populations. Ses impacts dépassent largement le cadre éducatif : elle stimule des secteurs comme l’artisanat, le tourisme culturel et les services éducatifs locaux, tout en réinventant les écoles et musées en tant qu’espaces dynamiques de transmission intergénérationnelle. Ces initiatives participent à la conservation des savoirs locaux et à la création d’un sentiment d’appartenance et de fierté.

Cependant, le manque de moyens financiers et techniques limite la portée de nombreuses initiatives locales, et l’absence de cadres institutionnels clairs peut freiner leur pérennisation. La réussite de la décentralisation repose donc sur une synergie entre l’État, les collectivités locales, les partenaires internationaux et la société civile. Enfin, l’implication des jeunes doit être placée au cœur de cette démarche. Leur sensibilisation et leur participation active assureront la transmission durable des savoirs.

En définitive, la décentralisation ne doit pas être perçue uniquement comme un mécanisme administratif, mais comme une véritable opportunité de réinventer la transmission du patrimoine culturel. Elle constitue une réponse prometteuse aux défis de mondialisation et d’urbanisation, en renforçant les liens entre générations et en valorisant les identités locales.

Image 1 : Ruines du temple de Gou des Akati à Abomey – Bénin

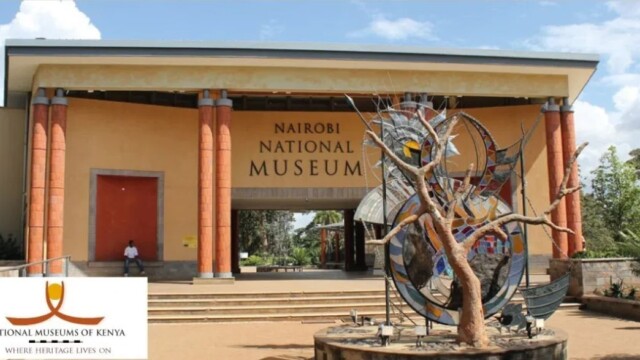

Image 2 : Façade du Musée National de Nairobi – Kenya

Image 3 : Parade des guerriers à la cérémonie du Nguon à Foumban – Cameroun