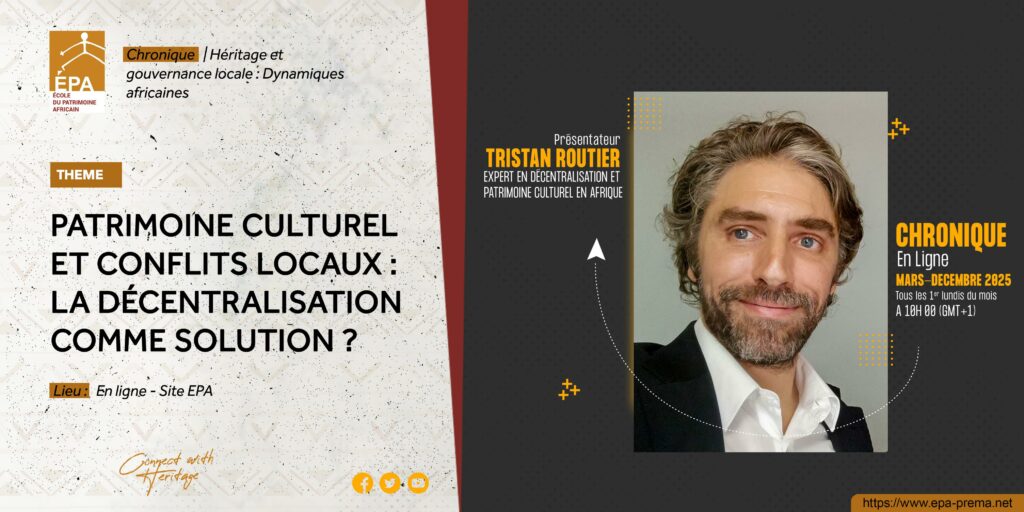

CHRONIQUE | HERITAGE ET GOUVERNANCE LOCALE : DYNAMIQUES AFRICAINES

Par M. Tristan Routier, Expert en décentralisation et patrimoine culturel en Afrique

Patrimoine culturel et conflits locaux : la décentralisation comme solution ?

—

Dans de nombreux pays, en particulier en Afrique francophone, le patrimoine culturel revêt une importance capitale. Il incarne à la fois la mémoire collective et les aspirations identitaires des communautés, tout en jouant un rôle essentiel dans le développement économique grâce au tourisme et à la valorisation des savoir-faire locaux. Enraciné dans l’histoire, il constitue un pont entre le passé et le présent, reliant traditions ancestrales et modernité. Cependant, cette richesse culturelle, loin de n’être qu’un atout, est souvent source de tensions et de conflits.

Ces tensions naissent fréquemment de revendications multiples et parfois concurrentes sur la propriété ou la gestion des éléments du patrimoine, qu’il s’agisse de sites historiques, d’objets culturels ou de pratiques immatérielles. Dans ce contexte, le patrimoine devient un enjeu politique, économique et identitaire majeur, cristallisant les divisions entre communautés locales, régions, voire pays. À titre d’exemple, des conflits comme ceux entourant le Sosso Bala, un balafon ancestral disputé entre la Guinée et le Mali, illustrent la complexité de ces rivalités. Les luttes pour la reconnaissance, la valorisation et les retombées économiques liées à ces patrimoines aggravent souvent les fractures sociales et régionales.

Cet article a pour objectif d’analyser les enjeux liés à la gestion du patrimoine culturel dans un contexte de tensions locales et de proposer des pistes pour une approche plus efficace et durable. En se penchant particulièrement sur la décentralisation comme solution possible, il vise à explorer comment la gestion de proximité, fondée sur une meilleure prise en compte des spécificités locales, peut contribuer à apaiser les conflits et à renforcer la cohésion sociale. Des exemples concrets seront mobilisés pour illustrer les bénéfices et les limites de cette approche, permettant ainsi d’éclairer les décideurs et les praticiens sur les stratégies à adopter pour une gestion inclusive et harmonieuse du patrimoine culturel.

Face à ces défis, les approches centralisées montrent fréquemment leurs limites. Elles peinent à prendre en compte les spécificités locales et exacerbent parfois les dissensions. Dans ce contexte, la décentralisation apparaît comme une solution prometteuse. En transférant aux collectivités locales la responsabilité de la gestion du patrimoine, cette démarche favorise une approche participative et inclusive, plus proche des besoins réels des populations concernées. Cet article propose d’explorer les opportunités offertes par la décentralisation dans ce domaine, en s’appuyant sur des exemples concrets pour mettre en lumière les défis et les réussites associés à cette stratégie.

Tensions autour de la gestion du patrimoine culturel

Le patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel, est souvent au centre de disputes complexes liées à son appropriation et à son exploitation. L’un des enjeux majeurs concerne les pratiques culturelles immatérielles, comme les danses, chants, et rituels traditionnels. Ces éléments sont parfois revendiqués par différentes communautés ou régions, générant des conflits identitaires. Par exemple, certains rituels d’initiation ou festivals religieux deviennent des sujets de discorde lorsque plusieurs groupes les considèrent comme partie intégrante de leur héritage unique.

Les conflits émergent également autour des sites sacrés, souvent liés à des croyances profondes. Dans le cas des collines sacrées d’Ambohimanga à Madagascar, leur gestion a suscité des tensions entre les autorités nationales, qui souhaitent promouvoir le site pour le tourisme, et les communautés locales, qui cherchent à protéger son caractère spirituel. Ces différences de perspective mettent en lumière la difficulté de concilier valorisation économique et respect des traditions.

Un autre point de friction est la répartition des revenus issus du patrimoine. Les zones touristiques, souvent situées dans des régions rurales, génèrent des revenus considérables qui ne bénéficient pas toujours aux populations locales. Ce fut le cas pour le site de Saint-Louis au Sénégal, où les habitants se sont mobilisés pour obtenir une part plus équitable des recettes touristiques. De tels conflits montrent comment une mauvaise répartition économique peut exacerber les tensions sociales.

Enfin, les problèmes de reconnaissance officielle du patrimoine, notamment pour les traditions orales ou les savoir-faire artisanaux, peuvent engendrer des frustrations. Lorsque certaines pratiques ne sont pas reconnues par les institutions ou les programmes internationaux comme le patrimoine immatériel de l’UNESCO, cela peut être perçu comme une mise à l’écart de certaines communautés. Ces tensions identitaires sont amplifiées par la concurrence entre groupes pour obtenir des avantages symboliques ou financiers liés à la reconnaissance officielle.

Ces différents cas montrent à quel point la gestion du patrimoine est un équilibre fragile entre préservation culturelle, intérêts économiques et cohabitation pacifique entre groupes. Une approche centralisée peut souvent ignorer les spécificités locales, exacerbant les conflits au lieu de les résoudre.

Cas de Touba (Sénégal) : tensions foncières autour du tombeau de Cheikh Amadou Bamba

La ville sainte de Touba, deuxième agglomération du Sénégal et centre du mouridisme, incarne un exemple particulièrement révélateur des tensions liées à la gouvernance urbaine et foncière dans un contexte patrimonial sacré. Enclavée dans un périmètre foncier historiquement contrôlé par la confrérie religieuse, la ville connaît une croissance démographique explosive et un étalement spatial non maîtrisé. Selon Sow, Sall et Gomis (2020)[1], plus de 30 % du foncier urbain est constitué de parcelles inoccupées ou non viabilisées, alimentant une forte spéculation.

[1] Sow, D., Sall, O., & Gomis, J. S. (2020). Dynamiques spatiales et problématique de gouvernance urbaine du modèle de Touba (Sénégal). EWASH & TI Journal, 4(1), 345–354. Revue Environmental and Water Sciences, Public Health & Territorial Intelligence.

Cette situation, aggravée par une gouvernance centralisée autour du khalife général et la faible intervention de l’État, a généré des litiges fonciers récurrents, notamment à proximité immédiate du tombeau de Cheikh Amadou Bamba, site sacré majeur. Les projets de lotissements et la ségrégation spatiale qui en découle exacerbent les inégalités sociales, menaçant à la fois la cohésion communautaire et la durabilité du modèle urbain de Touba. Ce cas illustre la nécessité d’une gouvernance décentralisée, où les collectivités locales pourraient jouer un rôle de médiation entre enjeux spirituels, urbanistiques et fonciers.

La décentralisation : un outil efficace pour résoudre les conflits

Face à ces tensions, la décentralisation offre une réponse adaptée. En confiant aux collectivités locales la gestion de leur patrimoine, les autorités nationales permettent une approche de proximité, plus sensible aux besoins et aux spécificités locales. Cette stratégie a montré son efficacité dans plusieurs contextes.

Les collectivités locales jouent un rôle central dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. En détenant une connaissance approfondie des dynamiques locales, elles sont mieux placées pour engager un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes. L’exemple de la ville de Djenné, au Mali, est révélateur. Cette ville, célèbre pour son architecture en terre crue et son classement au patrimoine mondial, fait face à des enjeux complexes de conservation et de valorisation. Grâce à des initiatives locales, telles que la formation de techniciens municipaux et la mise en place de règlements urbains spécifiques, Djenné a su préserver son patrimoine tout en impliquant activement ses habitants dans les processus décisionnels.

Les ateliers de formation pour les élus et techniciens municipaux, organisés dans des pays comme le Bénin et le Sénégal, ont joué un rôle clé dans le renforcement des compétences locales. Ces programmes, soutenus par des organisations internationales comme l’UNESCO, permettent aux acteurs locaux de mieux comprendre les enjeux patrimoniaux et de mettre en place des politiques adaptées. En sensibilisant les décideurs locaux, ces initiatives favorisent une gestion éclairée, respectueuse des spécificités culturelles et des aspirations des populations.

La mise en place de mécanismes de gouvernance participative renforce également l’efficacité de la décentralisation. Les communautés locales doivent être intégrées dans les décisions concernant la gestion et la valorisation du patrimoine. À Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, des comités mixtes rassemblant élus, techniciens et représentants communautaires ont permis d’élaborer des projets respectant les intérêts de tous. Ce modèle inclusif favorise la cohésion sociale et réduit les risques de conflits liés à la gestion du patrimoine.

Le cas de Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, est un modèle de gestion participative. Cette ville historique a intégré la valorisation de son patrimoine dans son plan de développement local. Les efforts conjoints des élus, des techniciens et des communautés locales ont permis non seulement de préserver des sites historiques, mais également de créer des opportunités économiques pour les habitants. Par ailleurs, à Saint-Louis, au Sénégal, la décentralisation a permis d’impliquer les acteurs locaux dans la réhabilitation des sites classés, en veillant à ce que les bénéfices touristiques profitent directement aux communautés riveraines.

Le sanctuaire sacré d’Osun-Osogbo, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, constitue un autre exemple significatif. Ce site, dédié à la déesse Osun dans la tradition Ifa/Orisha, résiste à la pression de l’urbanisation grâce à un système de tabous religieux puissants qui en interdisent la profanation. Les études menées par Adewoyin et al. (2020) ont montré que, malgré une urbanisation fulgurante autour du site (augmentation de 342 % des zones bâties entre 1986 et 2017), la forêt sacrée a été globalement préservée, notamment grâce à l’adhésion locale aux prescriptions rituelles et spirituelles.

Cependant, cette résilience est mise à l’épreuve par des conflits fonciers croissants, notamment du fait d’un manque de reconnaissance officielle et de protection juridique des autels périphériques et des lieux de culte Ifa, comme le rappelle Chirila (2014), qui insiste sur l’importance d’une transmission directe et communautaire des pratiques religieuses. Une gouvernance décentralisée, intégrant les autorités traditionnelles et les communautés de prêtres dans la planification urbaine, pourrait offrir un cadre plus respectueux de ces dynamiques spirituelles et culturelles.

En outre, les collectivités locales jouent un rôle clé dans la résolution des tensions transfrontalières. Par exemple, dans le cas de patrimoines partagés entre plusieurs pays, comme certains sites sacrés ou pratiques culturelles, la coopération entre collectivités locales et organisations internationales peut prévenir les conflits et promouvoir une gestion harmonieuse.

Recommandations pour une meilleure gestion décentralisée

La gestion décentralisée du patrimoine culturel est un enjeu crucial qui mérite une approche stratégique et adaptée aux réalités locales. Pour assurer une gestion harmonieuse et durable, il est essentiel de s’attarder sur plusieurs dimensions clés, en plaçant les collectivités locales et les communautés au cœur du processus.

Dans un premier temps, il est primordial de renforcer les capacités des acteurs locaux. Pour relever les défis liés à la préservation et à la valorisation du patrimoine, les élus et techniciens municipaux doivent être accompagnés et formés. Des ateliers spécifiques peuvent leur fournir les outils et les connaissances nécessaires, que ce soit pour inventorier les richesses patrimoniales ou pour mettre en place des stratégies de conservation innovantes. Parallèlement, les collectivités doivent disposer de ressources financières à la hauteur des ambitions. La création de fonds dédiés ou de partenariats public-privé représente une piste prometteuse. De plus, l’intégration des nouvelles technologies, comme les systèmes d’informations géographiques (SIG), peut révolutionner la gestion locale du patrimoine.

La participation communautaire est également un pilier fondamental de cette démarche. Les habitants ne doivent pas être de simples spectateurs mais des acteurs impliqués dans la gestion de leur héritage culturel. La mise en place de comités consultatifs, regroupant élus, experts et représentants des communautés, peut favoriser une prise de décision plus inclusive et équilibrée. Par ailleurs, la valorisation des savoirs traditionnels et des pratiques locales contribue non seulement à renforcer l’adhésion des populations, mais aussi à préserver des connaissances précieuses. En sensibilisant les habitants, par le biais des écoles, des médias ou encore d’événements culturels, il devient possible de construire un sentiment collectif d’appartenance au patrimoine.

Dans les situations où le patrimoine s’étend au-delà des frontières administratives, la coopération transfrontalière se révèle indispensable. La gestion de sites partagés ou de pratiques culturelles communes exige une coordination entre les différentes entités concernées. Des cadres institutionnels clairs, appuyés par des accords bilatéraux ou multilatéraux, peuvent éviter des tensions inutiles. De même, des projets conjoints, comme des circuits touristiques ou des festivals transfrontaliers, permettent de valoriser le patrimoine tout en renforçant les liens entre les populations.

Enfin, l’éducation et la sensibilisation doivent occuper une place centrale dans toute stratégie de gestion du patrimoine. En intégrant l’histoire et les traditions locales dans les programmes scolaires, les jeunes peuvent dès leur plus jeune âge comprendre et apprécier l’importance de leur héritage culturel. Les festivals, les expositions ou encore les campagnes médiatiques sont autant de moyens d’ancrer la valorisation du patrimoine dans le quotidien des populations.

Au-delà de ces aspects, il est crucial de ne pas dissocier la préservation du patrimoine du développement local. Les plans de développement doivent intégrer de manière transversale les enjeux patrimoniaux, qu’il s’agisse de promouvoir un tourisme durable, de soutenir l’artisanat local ou de favoriser l’entrepreneuriat culturel. Ces initiatives doivent bénéficier directement aux populations concernées, renforçant ainsi leur bien-être et leur engagement.

En somme, la gestion décentralisée du patrimoine offre une opportunité unique de conjuguer préservation culturelle, développement économique et cohésion sociale. Pour atteindre ces objectifs, un engagement collectif et une vision stratégique sont indispensables. C’est en plaçant les acteurs locaux et les communautés au cœur des processus décisionnels que le patrimoine peut devenir un véritable moteur de prospérité et d’unité.

Conclusion

Le patrimoine culturel, véritable reflet des identités collectives et levier de développement économique, peut malheureusement devenir un terrain de tensions politiques, économiques et identitaires. Les conflits qui en découlent, qu’ils concernent l’appropriation de pratiques immatérielles, la gestion des sites sacrés ou la répartition des revenus touristiques, soulignent l’urgence d’une gestion adaptée et inclusive.

Dans ce contexte, la décentralisation émerge comme une solution viable et porteuse d’espoir. En confiant aux collectivités locales la responsabilité de préserver et de valoriser leur patrimoine, cette approche permet de mieux répondre aux besoins et aux spécificités des populations concernées. Elle favorise une gestion participative et équitable, essentielle pour apaiser les tensions et encourager une cohésion sociale durable. Les exemples de Djenné, Grand-Bassam ou encore Saint-Louis démontrent qu’en impliquant activement les communautés dans les processus décisionnels, il est possible de concilier préservation culturelle, développement économique et cohabitation pacifique.

Cependant, si la décentralisation offre des perspectives encourageantes, elle ne peut pleinement réussir sans un cadre stratégique bien défini. Il est impératif de renforcer les capacités des acteurs locaux, tant sur le plan financier que technique, pour leur permettre de relever les défis complexes liés à la gestion du patrimoine. Des programmes de formation, des financements spécifiques et des outils modernes de gouvernance doivent être mis à leur disposition. De plus, l’intégration des savoirs traditionnels et la reconnaissance des pratiques locales sont indispensables pour garantir une adhésion communautaire forte.

La gestion décentralisée doit également s’inscrire dans une dynamique transfrontalière lorsque le patrimoine dépasse les limites administratives. Des collaborations internationales, appuyées par des cadres institutionnels et des projets conjoints, peuvent non seulement prévenir les conflits mais aussi encourager un partage équitable des bénéfices. Ces efforts, combinés à une sensibilisation accrue des populations locales et des générations futures, contribueront à renforcer la valeur collective et universelle du patrimoine.

En somme, la décentralisation n’est pas qu’un simple outil administratif : elle représente une véritable opportunité de réconcilier les enjeux locaux et globaux. En intégrant les dimensions économiques, culturelles et sociales dans une gestion inclusive et durable, elle permet de transformer les défis posés par le patrimoine culturel en autant de leviers de développement et d’unité. Avec une vision stratégique et des engagements collectifs, le patrimoine peut non seulement être préservé mais devenir un moteur de prospérité partagée et de paix.

Photo 1 : Collines sacrées d’Ambohimanga à Madagascar

Photo 2 : Grande mosquée de Touba

Photo 3 : Forêt sacrée d’Osun-Oshogbo